明明 deadline 近在眼前,却先去刷三十分钟短视频;

明明有整块空闲时间,却总想先收拾房间、泡咖啡,再开始工作。

拖延,总是能意外地出成果,虽然不是在「该做」的事情上。房间从没这么整洁过,咖啡也从没泡得这么精致,但真正重要的那件事,还是静静地躺在待办清单里。

你以为自己只是懒,是不会时间管理,但其实你是在和情绪拔河。

01

什么是「情绪拖延」?

作为拖延问题的资深研究者,英国杜伦大学心理学教授 Fuschia Sirois 指出:

拖延往往不仅仅是时间管理的问题,更多时候是情绪调节的问题。

她的研究发现,那些最容易被拖延的任务,往往都带着某种情绪重量:它可能无聊、乏味,让人昏昏欲睡;也可能让人紧张、焦虑,甚至伴随着羞耻和恐惧。

所以,我们真正拖延的,并不是任务本身,而是任务带来的感受。不是没时间,而是「想到做这件事就难受」。

想象一下:当你对一个项目充满热情时,效率是不是特别高?但当你觉得自己是「牛马」,对工作满是厌倦时,是不是连起床上班都想拖延?

在日常任务里也是一样:比如写一份周报,明明只要半小时,却总要先刷手机、泡咖啡、收拾桌子。为什么?因为它要么无聊枯燥,要么让人担心「写得不好被评价」,或者觉得「做了也没意义」。这些情绪重量,让周报成了最容易被拖延的对象。

把任务推到一边,就能立刻松一口气。 这口气太诱人了。于是拖延成了一种「短期情绪修复」,今天修一次,明天修一次,久而久之,就修成了习惯。

一时拖延一时爽,一直拖延一直爽火葬场。

有研究表明,长期拖延和 抑郁、焦虑、压力升高紧密相关。持续的压力让人更容易生病,比如感冒、头痛、消化不良......

不仅如此,拖延还可能带来事业受挫、关系紧张、目标搁浅,让人陷入「既焦虑又一事无成」的恶性循环。

02

为什么时间管理没有用?

很多人对抗拖延的第一反应是:再买一本效率手账,或者下载一个时间管理 app。

结果问题变成了:手账根本没写过几页,app 甚至懒得点开。有时日程表排得满满当当,但该拖的还是拖。

这是因为:

任务管理解决的是「要做什么」;

时间管理解决的是「什么时候做」;

但情绪拖延的问题是:「一想到要做,就难受」。

对情绪拖延的人来说,时间表就像一个好看的摆设。你知道要做什么、什么时候做,但就是动不了。

在大脑里,情绪的优先级比计划高得多。计划再漂亮,也敌不过当下那股「我好不想动」的感觉。

我们的大脑有一套古老的保护机制,当大脑感知到「威胁」时,情绪脑会立刻接管,让理性的计划脑暂时下线。而对很多人来说,那些重要但困难的任务,就是一种「威胁」。

一个相对有效的方式,是把「情绪处理」并入执行流程:在问「我做什么、什么时候做」之前,先问自己:情绪来了,我怎么安置?

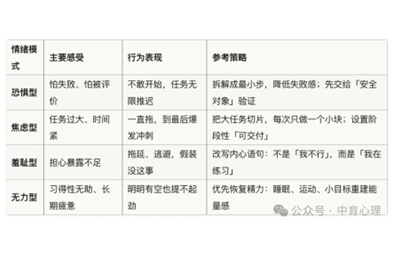

我们可以简单得把拖延背后的情绪模式大致分为几类。你可以先辨认自己是哪一种,再对应找到最合适的应对方式:

03

斩断拖延的快刀

还有一些简单的小技巧,可以帮助我们迅速从拖延状态中抽出来,开始去做「该做」的事情。

方法一:实施意图(if–then 计划)

心理学家 Peter Gollwitzer 的研究发现,如果把情境和行动预设好,大脑会自动执行,而不是陷入犹豫。

比如:

如果我吃过早饭,就会坐到办公桌前。

如果我泡好咖啡,就会打开电脑。

如果我打开电脑,就先写下一行字,不管好坏。

这种 if–then 计划,其实就是提前写好「剧本」,让大脑在情绪来袭时,少一点拖延的余地。

它绕过了「要不要做」的纠结阶段,直接进入「怎么做」的执行阶段。就像司机看到红灯就踩刹车,不需要每次都重新思考一样。

方法二: 5秒启动法

励志作家 梅尔·罗宾斯(Mel Robbins) 提出的「5 秒法则」,看起来简单,却能有效帮我们克服拖延和犹豫。

操作方式只有两步:

1、倒数 5-4-3-2-1 ——打断大脑的回避冲动,把注意力拉回身体动作。

2、立刻动起来 ——在自我怀疑冒出来之前,先行动。

举个例子:

写报告 → 倒计时 → 打开文档写标题。

回邮件 → 倒计时 → 打开邮箱。

想运动 → 倒计时 → 换上鞋站到门口。

万事开头难,任务一旦启动了,惯性就会带着我们继续走下去。

04

解决拖延,需要深层修复

当然,这些方法都像是「拖延的快刀」,能帮我们在关键时刻切断情绪阻力,迅速动起来。

但如果想真正缓解长期、慢性的情绪拖延,关键还在于:我们和自己相处的方式。

除了上面所说的情绪管理,还有一个常被忽视的关键:我们习惯怎样对待自己。很多人一拖延,第一反应就是自责:我怎么这么没用。

但是,自责并不会让我们更勤奋。相反,责备自己,羞辱自己只会制造更多的羞耻和焦虑,而这些情绪,正是拖延的燃料。火上浇油,越浇越旺。

根据 Sirois 的研究结果:当人们用自我同情的角度去回顾拖延时,更少陷入自责,更愿意重新尝试。

心理学家 Kristin Neff 提出的「自我同情」包含三部分:

像对待朋友一样对待自己,而不是苛责或辱骂。

比如,没完成任务时,可以说:我今天状态不好没关系,下次我会调整,而不是「我真没用」。

明白每个人都会犯错,失败是普遍的,而不是我们个人独有的缺陷。

比如,拖延的时候可以提醒自己:很多人也会在写论文或准备报告时拖延,不是只有我一个人。

有意识地觉察当下的情绪和想法,不否认,也不被淹没。 比如,承认「我现在很焦虑,因为我又拖延了」,但不过度沉溺,而是带着觉察去寻找下一步可行的行动。

当责备减少,情绪的阻力自然会松动,你才会有余力向前一步。

(文章转载自“中育心理”微信公众号)